Unsere Fachschaften – Vielfalt in Bildung und Wissen

Die Fachschaften der Mädchenrealschule St. Josef Schwandorf stehen für ein breites und vielseitiges Bildungsangebot. Jedes Fach bringt seine eigenen Schwerpunkte und Methoden ein, um unseren Schülerinnen fundiertes Wissen, kreative Denkansätze und praktische Fähigkeiten zu vermitteln.

Ob Sprachen, Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften oder kreative Fächer – unsere engagierten Lehrkräfte arbeiten mit Herz und Verstand daran, die individuellen Stärken der Mädchen zu fördern und sie bestmöglich auf ihre Zukunft vorzubereiten. Entdecken Sie die Vielfalt unserer Fachschaften und lernen Sie die Besonderheiten jedes Fachbereichs kennen!

Durch “Klick” auf die einzelnen Reiter erfahren Sie mehr zu den Fachschaften.

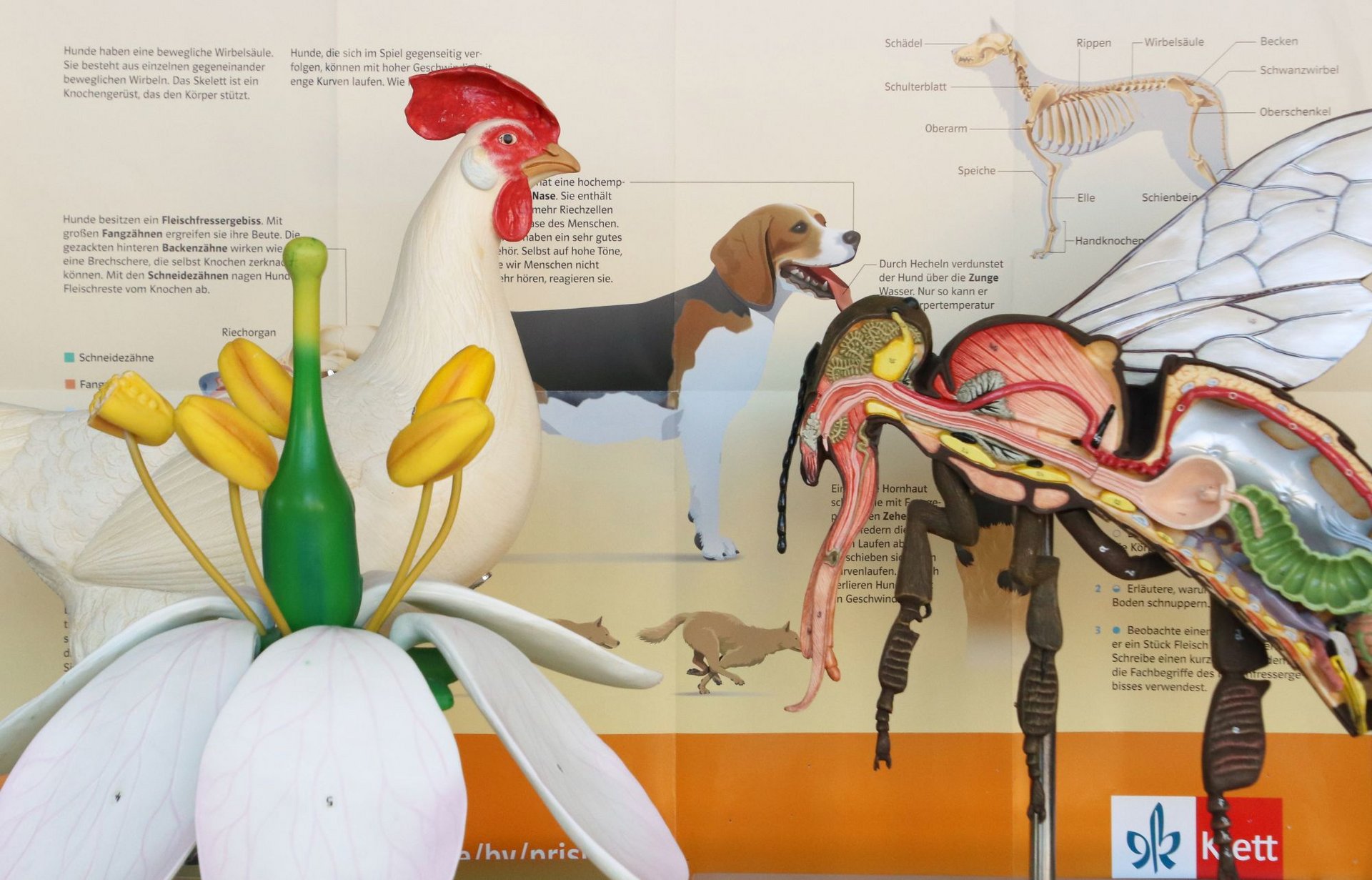

Fachschaft BIOLOGIE

Fachbetreuung: Frau Lempa

Was ist Biologie?

Die Welt der belebten Natur mit ihrer Vielfalt und ihrem Formenreichtum fasziniert Kinder und Jugendliche, stellt sie aber gleichzeitig vor viele Fragen. Als beschreibende und experimentelle Naturwissenschaft setzt sich die Biologie mit dem Lebendigen und dessen Phänomenen auseinander. Sie leistet dabei einen Beitrag zur Erschließung der Welt und wirkt bei der Bewältigung aktueller und zukünftiger wissenschaftlicher, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Schlüsselprobleme mit.

Kompetenzbereiche und grundlegende biologische Kenntnisse

Im Fächerkanon der Realschule ist die Biologie das erste naturwissenschaftliche Unterrichtsfach. Hier werden erste und prägende Eindrücke einer Naturwissenschaft gewonnen und im Hinblick auf charakteristische Denkweisen und Erkenntnismethoden fundamentale Grundlagen gelegt. Für den Biologieunterricht erfordert dies eine entsprechende Vorgehensweise. In der Auseinandersetzung mit biologischen Fragestellungen wird die Wahrnehmungsfähigkeit geschult und der Forschergeist angeregt. Stehen bei der Lösung biologischer Probleme und Aufgaben zunächst Beobachtungen und Vergleiche im Vordergrund, stellt sich im Folgenden immer stärker die Frage nach dem Warum. So erarbeiten sich die Schülerinnen und Schüler Zusammenhänge und Begründungen. Es erwächst ein Verständnis allgemeiner biologischer Gesetzmäßigkeiten, die auch auf neue Fragestellungen angewandt werden können.

(Quelle: LehrplanPLUS - Realschule - Biologie - Fachprofile (bayern.de))

Internetseiten

https://www.umwelt-einstein.de

Projekte

Zertifizierte Umweltschule:

Upcycling-Aktionen, Insektenschutz, Haltung von Schulhühnern, Kräuterwerkstatt

Fachschaft WIRTSCHAFT UND RECHT

Fachbetreuung: Herr Vogel

Ökonomisches Handeln ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Zusammenlebens. Der Unterricht im Fach Wirtschaft und Recht befähigt die Schülerinnen und Schüler, in ihrem persönlichen Lebensumfeld selbstbestimmt ökonomisch zu handeln, in der Gesellschaft wirtschaftliche Prozesse rechtskonform mitzugestalten und solidarisch Verantwortung für andere zu übernehmen.

Dazu erwerben die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen, mit denen sie aus den Perspektiven Konsument, Arbeitnehmer, Unternehmer oder Staatsbürger Aufgaben kriterienorientiert analysieren, beurteilen und lösen können.

Das im Fach Wirtschaft und Recht erworbene Strukturwissen ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, ökonomisches Verhalten unterschiedlicher Akteure und wirtschaftliche Systemzusammenhänge zu analysieren, rechtliche Rahmenbedingungen zu verstehen und vor diesem Hintergrund Interessenskonflikte aus verschiedenen Perspektiven zu beurteilen. In aktuellen, handlungsorientierten Szenarien wenden sie geeignete Erklärungsmodelle an und werden sich der durch Märkte, Verträge und Normen gesetzten Handlungsanreize und Restriktionen bewusst. Indem sie Möglichkeiten und Grenzen ökonomischen Handelns in unserer Wirtschaftsordnung und der globalisierten Weltwirtschaft reflektieren, entwickeln sie nicht nur Perspektiven der eigenen Zukunftsgestaltung (z. B. durch die Auseinandersetzung mit der Arbeitswelt und der sie prägenden Entwicklungen), sondern übernehmen auch Verantwortung für andere (z. B. durch nachhaltiges Wirtschaften).

(Quelle: https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachprofil/realschule/wirtschaft-und-recht)

Fachschaft CHEMIE

Fachbetreuung: Herr Hastreiter

Was ist Chemie?

Chemie ist die Basis aller Lebensvorgänge auf der Erde. Ein Verständnis der Natur und des menschlichen Körpers ist nur mit chemischen Kenntnissen möglich. Chemische Erkenntnisse prägen maßgeblich die Gestaltung der modernen Lebenswelt und sind für die technische und wirtschaftliche Weiterentwicklung von grundlegender Bedeutung.

Die Chemie liefert entscheidende Beiträge zu aktuellen und zukünftigen Fragestellungen im Bereich der Sicherung der menschlichen Ernährung, der Gesundheit und Hygiene, der Rohstoff- und Energieversorgung, der Werkstoffproduktion sowie der Erhaltung der Lebensgrundlagen. Zudem ergeben sich aus der naturwissenschaftlich-technischen Entwicklung auch Risiken, die erkannt und bewertet werden müssen und mit denen verantwortungsbewusst umgegangen werden muss.

Das Fach Chemie an der Realschule

Im Fach Chemie setzen sich die Schülerinnen und Schüler aktiv und auf besondere Weise handlungsorientiert mit Stoffen aus dem Alltag und der Technik auseinander. Experimentelles Arbeiten im Chemieunterricht weckt dabei Interesse und Freude am Erkunden von Naturvorgängen und technischen Abläufen. Vor allem beim eigenständigen Experimentieren erlernen die Schülerinnen und Schüler die Planung, Durchführung und Auswertung eines Experiments. Dabei werden grundlegende Arbeitshaltungen und Fähigkeiten wie Sorgfalt, Ausdauer, folgerichtiges Denken und Anwenden der chemischen Fachsprache, Teamfähigkeit und sicherheits- und umweltbewusstes Verhalten eingeübt.

Das Denken in Modellen fördert das Abstraktionsvermögen der Schülerinnen und Schüler. So interpretieren sie die Eigenschaften der Stoffe durch Art, Anordnung und Wechselwirkungen zwischen den Teilchen und erklären beobachtbare Stoffänderungen bei chemischen Reaktionen durch die Veränderung von Teilchen.

Die im Chemieunterricht erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sind wichtige Grundlagen für das Verständnis von Naturvorgängen und technischen Prozessen, die vorausschauende Abschätzung von Technikfolgen und für nachhaltiges Wirtschaften vor dem Hintergrund knapper werdender natürlicher Ressourcen. Sie ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern bei der Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Themen, die chemische Fragestellungen beinhalten, sich aktiv und konstruktiv an gesellschaftlichen Diskussionen zu beteiligen, und bestärken sie, die Welt auch in Zukunft verantwortungsvoll und nachhaltig mitzugestalten.

Quelle: LehrplanPlus

Fachschaft ENGLISCH

Fachbetreuung: Andreas Schmidl

Selbstverständnis des Faches Englisch und sein Betrag zur Bildung

Die englische Sprache ist die bedeutendste Weltsprache der Gegenwart. Sie wird von über einer Milliarde Menschen als Erst- und Zweitsprache gesprochen und ist in über 80 Ländern der Welt Amtssprache bzw. hat dort offiziellen Status. Darüber hinaus kommt dem Englischen eine tragende Rolle als international wichtigste Verkehrssprache (lingua franca) zu. In vielen Bereichen des Zusammenlebens, in Politik, Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und Kunst, im Tourismus und im Sport ist die englische Sprache inzwischen ein selbstverständliches Mittel der Kommunikation. Das Englische nimmt jedoch nicht nur auf internationaler Ebene eine prominente Rolle ein. Englische Begrifflichkeiten prägen zunehmend auch den Alltag der Jugendlichen, zumal Englisch ebenso in Bereichen wie der Unterhaltungsindustrie und den digitalen Medien Verkehrssprache ist. Fundierte englische Sprachkenntnisse sind demnach für Realschulabsolventinnen und -absolventen sowohl in privater als auch in beruflicher Hinsicht unabdingbar und eröffnen ihnen den Zugang zu weiteren Bildungsangeboten.

Der Englischunterricht der Realschule legt besonderen Wert auf die Ausbildung zu offenen, interkulturell kommunikationsfähigen jungen Menschen, die sich fundierte, praxistaugliche und ausbaufähige Kenntnisse in der englischen Sprache angeeignet haben und diese ohne Scheu anwenden. Er bringt den Schülerinnen und Schülern die mit der englischen Sprache verbundenen Menschen und Kulturen nahe und macht ihnen dadurch die kulturelle Vielfalt der englischsprachigen Welt bewusst. Der Fokus liegt dabei zunächst auf Großbritannien und den USA; mit Irland, Kanada, Indien, Australien und zwei weiteren Ländern des Commonwealth of Nations lernen die Schülerinnen und Schüler jedoch auch weitere Kulturräume und Sprachvarietäten der englischsprachigen Welt kennen. Durch die Auseinandersetzung mit diesen Kulturräumen in politischer, historischer, kultureller, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und naturwissenschaftlicher Hinsicht erschließen sich den Schülerinnen und Schülern nicht nur vielfältige Weltsichten, es eröffnet sich ihnen auch ein neuer Blick auf die eigene Welt. Internationale Kontakte, Projekte und Schulpartnerschaften sowie Studienfahrten bieten den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten, ihr sprachliches Können unter Beweis zu stellen, eigene Erfahrungen im Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen zu sammeln und eigene Ansichten zu reflektieren. Dies führt zu einer differenzierten Weltsicht, die für das Leben in einer multikulturellen Gesellschaft von fundamentaler Bedeutung ist. Es fördert sowohl sprachliche als auch soziale Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler, macht sie in einer zunehmend globalisierten Welt interkulturell handlungsfähig und trägt maßgeblich zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung bei.

Quelle: LehrplanPLUS

Fachschaft EVR

Fachbetreuung Alexandra Hamm

Eindrücke aus dem Evangelischen Religionsunterricht an der MRS

Es gibt wieder evangelisch-lutherisches Schulleben an der MRS! Als neue und einzige Lehrkraft für evangelischen Religionsunterricht bin ich nun hier, um die Fahne der Protestanten in der Oberpfalz hochzuhalten. Und es gibt ja nicht wenige evangelische Schülerinnen an der MRS, die seit diesem Jahr eine Ansprechpartnerin vor Ort haben und die so einiges im Religionsunterricht erleben durften. Viele Gottesdienste konnten jetzt auch in ökumenischer Zusammenarbeit gestaltet werden!

Neben den zahlreichen Gottesdiensten, mit denen wir gemeinsam mit dem katholischen Teil der Schulfamilie den Verlauf des Kirchenjahres leben und erleben, den Andachten in der Advents- und Passionszeit und dem morgendlichen Gebet, ist auch der „normale“ Religionsunterricht immer wieder von Projekten begleitet. So wird der gesamten Schulfamilie ein lebendiger Glauben ermöglicht, der ein festes Fundament unseres Schullebens ist.

Der Religionsunterricht soll dazu dienen, die eigene Religion besser kennen zu lernen, um als religionsmündiger Mensch sich für oder gegen den Glauben entscheiden zu können. Nur wer seine Religion kennt, kann darüber Auskunft geben und den Wert für das eigene Leben entdecken. Außerdem gibt der Religionsunterricht den Schülerinnen die Möglichkeit ihr Grundrecht auf freie Religionsausübung zu leben, den Glauben zu leben, Spiritualität zu erfahren.

Im evangelischen Religionsunterricht der 5. Jahrgangsstufe hatten die Mädchen die Chance über ihren eigenen Glauben nachzudenken, ihre Vorstellungen von Gott zum Ausdruck zu bringen und sich selbst besser kennen zu lernen. Dazu beschäftigten sie sich in einer Doppelstunde mit Perlen des Glaubens. Dieses Armband ist eine moderne Form des Rosenkranzes. Jede Perle steht für ein bestimmtes Thema und wurde im Unterricht mit einer Frage zu Gott, der Religion oder der eigenen Person verbunden. So war zum Beispiel die „Gottesperle“ mit der Frage verbunden, wie man sich Gott vorstellt oder die „Perlen der Liebe“ mit der Frage, was man am Leben liebt. Die Schülerinnen zeichneten die Perlen und meditierten für sich selbst über die Fragen. Dabei entstanden gute Gespräche darüber, was denn die anderen eigentlich glauben. Im stressigen Schulalttag nahmen wir uns Zeit für uns und für Gott. Ebenso setzen sie die Verse des Psalm 23 wunderschön kreativ um, wie man auf den Bildern sehen kann.

Beim Thema „Kirche“ machten wir uns auf den Weg in die Schwandorfer Erlöserkirche. Dort erklärte uns Pfarrer Drechsler die Geschichte und die Architektur des Gebäudes ganz genau. Wir erfuhren, dass die Kirche im Krieg schwer zerstört wurde und wie es den Menschen gelungen ist, sie wieder aufzubauen. Pfarrer Drechsler ließ sich Löcher in den Bauch fragen und zeigte den Mädchen auch die Orgel, ein beeindruckendes Instrument, das man nicht alle Tage sieht und hört!

Jedoch ist die Beschäftigung mit dem eigenen Glauben nicht das einzige Ziel des Religionsunterrichts. Neben der Beschäftigung mit ethischen Themen für das eigene Leben und das Zusammenleben in der Gesellschaft, ist auch der Blick auf andere Religionen ein wichtiger Aspekt. Wir leben in einer pluralen und multikulturellen Gesellschaft, in der es neben dem Christentum viele weitere Religionen gibt. Damit ein friedliches Zusammenleben in Toleranz und Respekt möglich ist, ist es wichtig, den Glauben Anderen kennen zu lernen. Dazu lernen die Schülerinnen in den verschiedenen Jahrgangsstufen verschiedene Religionen kennen.

Die 8. und 9. Klassen konnten hierfür eine Exkursion mit dem Zug nach Regensburg unternehmen und dort die neu gebaute Synagoge im Herzen der Altstadt besuchen. Der Religionslehrer der Gemeinde erklärte die Einrichtung und die Architektur dieses beindruckenden Gebäudes, las einen Abschnitt aus der Tora vor und berichtete von seinem Leben als Jude. Dabei erfuhren wir, dass er sich in Bayern sicher und wohl in seiner religiösen Identität fühlt, dass dies aber leider keine Selbstverständlichkeit mehr ist und in anderen Teilen Deutschlands nicht mehr gewährleistet ist. Das stimmte uns alle nachdenklich.

Ebenso erhielten die 8. und 9. Klassen Besuch von Pater Dominikus, um sich über das Leben im Kloster zu informieren. Geduldig beantwortete er alle Fragen und erzählte anschaulich, wie sein Leben so aussieht. Lebendig berichtete er von seinem Glauben, der ihn in seiner Arbeit und seinem Leben als Mönch antreibt.

Weitere Aktionen wie ein Besuch der 6. und 7. Klassen in der Moschee, eine Exkursion zum Friedhof oder zu einem Bestatter und der Segnungsgottesdienst für die 10. Klassen anlässlich ihrer Abschlussprüfungen sind geplant.

Fachschaft FRANZÖSISCH

Fachbetreuung: Frau Kroner

„Die Grenzen meiner Sprache

sind die Grenzen meiner Welt.“

(Wittgenstein)

Französisch ist nicht nur eine der wichtigsten Welt- und Handelssprachen. Es ist auch die Sprache von Descartes und Dumas, von Monet und Chopin und damit eine der wichtigsten Sprachen der europäischen Philosophie, Kunst und Kultur.

Der Französischunterricht bietet vielfältige Möglichkeiten, seine Sprachkenntnisse und seinen kulturellen Horizont zu erweitern.

Im Französisch-Zweig an der Realschule werden grundlegende kommunikative Kompetenzen (Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen) sowie landeskundliches Wissen und interkulturelle Kompetenz vermittelt.

Des Weiteren haben alle Schülerinnen der 9. und 10. Jahrgangsstufe die Möglichkeit, an unserer Schule die DELF-Prüfung zu absolvieren (DELF = Diplôme d'Etudes en langue française). Das vom französischen Bildungsministerium ausgestellte und international anerkannte Diplom dient als offizieller Nachweis für französische Sprachkenntnisse, z. B. bei der Immatrikulation an einer Hochschule oder bei der Bewerbung für eine Arbeitsstelle in Frankreich, Belgien, Kanada und der Schweiz.

Die Integration der Sprachdiplome DELF A2 (Jahrgangsstufe 9) und DELF B1 (Jahrgangsstufe 10) in den Französischunterricht an der bayerischen Realschule hat zur Folge, dass alle Fertigkeitsbereiche (Hörverstehen, Leseverstehen, schriftliche Produktion, Sprechfertigkeit) von Anfang an gleichermaßen geschult werden.

Das DELF B1 Diplom wird von den Schülerinnen in der Jahrgangsstufe 10 im Rahmen der Abschlussprüfung Französisch erworben.

Unser aktuelles Lehrwerk: Tous ensemble Bayern – Klett-Verlag

Unsere Lehrkräfte im aktuellen Schuljahr: Frau Bauch (Fachschaftsleitung) und Frau Sienicki

Links:

DELF www.isb.bayern.de/gymnasium/materialien/delf/

LEHRPLAN https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/realschule/7/franzoesisch

Fachschaft GEOGRAFIE

Fachbetreuung: Frau Brebeck-Seyfert

Ziele und Aufgaben

Stadt, Land, Fluss … – dieses Spiel kennen viele und es ist immer aktuell. In unserem Alltag tauchen häufig geografische Aspekte auf, etwa in Nachrichten oder Schlagzeilen: „Vulkanausbruch in Indonesien“, „Hurrikan kostet in Mittelamerika vielen Menschen das Leben“, „Auswirkungen des Klimawandels sind weltweit spürbar“. Auch die Urlaubsplanung wirft immer wieder Fragen auf: „Wo liegt unser Urlaubsziel? Welches Klima erwartet uns dort?“

Solche Fragestellungen werden im Fach Geografie thematisiert. Im Mittelpunkt stehen Themen, die global, aber auch regional und lokal eine Rolle spielen: Klimawandel, Zuwanderung, Bevölkerungspolitik, Umweltkatastrophen wie Hochwasser und Stürme, Naturereignisse wie Erdbeben oder Vulkanausbrüche, GPS, Konsum, Ressourcenverbrauch, erneuerbare Energien, Nahrungsmittelproduktion, Fair Trade, Stadtentwicklung und vieles mehr.

Das Wesen der Geografie

Das Wesen der Geografie besteht darin, die Auswirkungen naturgeografischer und anthropogener (menschlicher) Einflüsse auf den Raum zu erfahren, zu untersuchen, im Raum zu erkennen und zu beschreiben. Ausgehend von geografischen Arbeitsmethoden und Grundtechniken und der Orientierung im Raum gilt es, den Planeten Erde mit dem „geografischen Auge“ zu betrachten. Die Geografie fördert das selbstständige „geografische Sehen“ im Naturraum sowie in dem vom Menschen geprägten Raum.

Die Schöpfung in ihrer Einzigartigkeit und Vielfalt zu entdecken, sie in ihrer Verletzlichkeit zu schützen und zu bewahren zählt zu den wesentlichen Erziehungszielen der Geografie. Der verantwortungsvolle Umgang mit Mensch, Natur und Umwelt sowie nachhaltiges Handeln sind im Geografie-Unterricht aktueller denn je.

Allgemeine Informationen

- LehrplanPLUS / Realschule / Geographie / Fachprofile (bayern.de)

- LehrplanPLUS / Realschule / Geographie / Fachlehrpläne (bayern.de)

Übungsmaterial

- Atlas (z. B. Diercke-Atlas)

- www.seterra.com

„Es ist nichts,

was den geschulten Verstand mehr kultiviert und bildet,

als Geographie.

Geographie ist die Mutter der Wissenschaften!“

Immanuel Kant (1724-1804)

Fachschaft GESCHICHTE

Fachbetreuung: Herr Kraus

Warum Geschichte lernen?

„Geschichte ist die Biographie der Menschheit.“

Viele würden sagen: weil man aus der Geschichte für die Zukunft lernen kann. Aber stimmt das denn? Geschichte wiederholt sich nicht einfach und heute wird uns immer mehr bewusst, dass wir eine Zukunft vor uns haben, die so ganz anders sein wird als die Vergangenheit – man denke nur an die Digitalisierung der Welt, von der vor 20 Jahren noch kaum jemand eine Ahnung hatte und für die die Geschichte nicht ohne weiteres Anleitungen liefern kann. Wozu dann die Beschäftigung mit der Vergangenheit?

Eine mögliche Antwort darauf: weil schon die Geschichte uns lehrt, dass nichts so bleiben wird, wie es ist. Fast alles, was wir heute für selbstverständlich, gar vielleicht für natürlich halten, erweist sich bei genauerem Hinsehen als historisch gewachsen und also wandelbar. Wer sich mit Geschichte beschäftigt, lernt mithin, dass die Dinge historisch sind und deshalb morgen anders sein können als heute.

„Geschichte ist das Muster, das man hinterher in das Chaos webt.“

Aber: Unsere Gegenwart ist nicht ohne unsere Vergangenheit zu verstehen. Es wäre doch sehr frustrierend, seine eigene, ganz persönliche Vergangenheit nicht zu kennen, genauso wie wenn wir nichts über die Vergangenheit der Menschheit wüssten.

Es ist für uns wichtig zu erfahren, wie sich Entscheidungen ausgewirkt haben, um daraus zu lernen. Denn viele Probleme früherer Menschen betreffen uns heute genauso: Wie gehen wir mit fremdem Kulturen um? Wie stehen wir zum Krieg? Haben wir ausreichend politisches Mitsprachrecht?

Historische Erfahrungen können uns zur Orientierung dienen und zu einer Richtschnur künftigen Handelns werden. Sie helfen uns aktuelle Entwicklungen einschätzen zu können. Darüber hinaus ist es spannend sich mit den Fehl- wie auch Höchstleistungen der Menschen zu beschäftigen - vom unermesslichen Leid durch Kriege bis hin zu den Errungenschaften einer Revolution.

„Geschichte ist gleichermaßen schockierend wie faszinierend.“

Hilfreiche Links:

- Grundwissen Klasse 6

- Grundwissen Klasse 7

- Grundwissen Klasse 8

- Grundwissen Klasse 9

- Grundwissen Klasse 10

MrWissen2go Geschichte: https://www.youtube.com/channel/UCsVWpmoRsNAWZb59b6Pt9Kg

Deutsches Historisches Museum: https://www.dhm.de/lemo/

Haus der Bayerischen Geschichte: https://www.hdbg.de/basis/

Fachschaft INFORMATIONSTECHNOLOGIE (IT)

Fachbetreuung: Herr Hastreiter

"LEARNING BY DOING" (J.A.Comenius)

Ziele des IT-Unterrichts an der Realschule

Der Unterricht greift die Selbstverständlichkeit der Schülerinnen und Schüler im Umgang mit Informationstechnologien auf und fördert flexibles Denken beim systematischen Lösen von Aufgaben. Die objektorientierte Analyse und die informatische Modellierung sind dabei grundlegende Werkzeuge. Die Schülerinnen und Schüler erhalten ausreichend Gelegenheit zu intensivem, abwechslungsreichem Üben und werden dazu angeregt, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten auch in ungewohnten Zusammenhängen, etwa beim Umgang mit weiteren Programmen und neuen Programmversionen, anzuwenden. (Quelle: LehrplanPlus)

Aufbau der Lerninhalte

Der Lehrplan in IT ist modular aufgebaut und nicht an Jahrgangsstufen gebunden.

Zunächst wird in Anfangs- und Aufbaumodule unterschieden.

Diese Anfangsmodule sind in allen Wahlpflichtfächergruppen gleich.

Von der Wahlfpflichtfächergruppe hängt es jedoch ab, welche Aufbaumodule unterrichtet werden.

Dabei gibt es Pflichtmodule, die unterrichtet werden müssen und Wahlmodule, die von der Fachschaft festgelegt werden können.

Hierbei wird vor allem auf eine sinnvolle Abfolge und die fächerübergreifenden Aspekte geachtet.

Nähere Informationen finden sich in den folgenden LINKs:

IT-Bescheinigungen

Für die belegten Module werden Bescheinigungen ausgegeben, um sie Bewerbungen beilegen zu können.

Die Bescheinigung der neun Anfangsmodule wird mit dem Halbjahreszeugnis der 9.Jahrgangsstufe ausgegeben.

Die Ausgabe der Bescheinigung über die belegten Aufbaumodule hängt von der Wahlpflichtfächergruppe ab.

Eingesetzte Software

Office 365 (kostenloser Zugang während der Schulzugehörigkeit)

Übungsprogramme

- TIPP10 (Programm zum Übung des Tastschreibens)

- HOUR OF CODE (spielerische Grundlagen zur Programmierung)

Fachschaft KUNST

Fachbetreuung: Herr Tezzele

Ziele des Kunstunterrichts

Da Bilder in zunehmendem Maß unsere Welt beherrschen, ist die Fähigkeit Bilder zu verstehen, sie zu werten und mit Bildern zu kommunizieren ein wichtiger Bestandteil von Bildung. Im Kunstunterricht begegnen wir der Bildersprache verschiedener Epochen und Kulturen, lernen die Vielfalt von Ausdrucksmöglichkeiten in allen Bereichen der Bildenden Kunst kennen. Diese Auseinandersetzung mit Bildern weckt Neugierde, Vorstellungskraft und Fantasie. Die im Kunstunterricht vermittelten fachspezifischen Kompetenzen eröffnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Kompetenzbereiche

Da das Verstehen von Bildern - das Wahrnehmen, Beschreiben, Empfinden, Einordnen - grundsätzlich das Verstehen von Lebensrealitäten nach sich zieht, trägt die im Fach Kunst erworbene Fachkompetenz zur ganzheitlichen Entwicklung der Persönlichkeit bei. Die Selbstkompetenz wird gestärkt und unterstützt den Prozess der Persönlichkeitsfindung in der Lebensphase des Heranwachsens. Teamorientierte Aufgaben geben die Möglichkeit zum kooperativen und sozial verantwortlichen Handeln (Sozialkompetenz). Die strukturierte Umsetzung von Ideen und die Planung und Organisation von Arbeitsprozessen fördern die Methodenkompetenz.

Lernen mit Werkstattcharakter

Als Ergänzung zum regulären Kunstunterricht werden Wahlfächer angeboten, in denen mit speziellen Techniken und Materialien experimentiert und gearbeitet werden kann.

- Wahlfach Töpferwerkstatt (6. – 10. Jahrgangsstufe)

- Wahlfach Schulhausgestaltung (7. – 10. Jahrgangsstufe)

Links

Arbeitsmaterial für den Kunstunterricht (5. Klasse)

Fachschaft MATHEMATIK

Fachbetreuung: Herr Weidinger / Herr Moritz

Ziele des Mathematikunterrichts an der Realschule

Zentrale Aufgabe des Mathematikunterrichts an der Realschule ist es, im Rahmen der Förderung des Aufbaus mathematischer Kompetenzen den Schülerinnen und Schülern neben konkreten mathematischen Kenntnissen und Arbeitsweisen auch allgemeinere Einsichten in die Denkweise der Mathematik zu gewährleisten. Damit werden sie zunehmend vom anschaulich-konkreten zum abstrahierenden Denken befähigt.

Kompetenzbereiche und grundlegende mathematische Kenntnisse

An der Realschule erfolgt ab der Jahrgangsstufe 7 eine Differenzierung des Mathematikunterrichts. In den Wahlpflichtfächergruppen I bzw. II/III unterscheidet sich der Unterricht teilweise durch die Lerninhalte und nahezu durchgängig in der Tiefe der behandelten Inhalte sowie in der Höhe des Anspruchsniveaus. In der Wahlpflichtfächergruppe I gehört Mathematik zu den Profilfächern und wird mit einem höheren Stundenkontingent vertieft unterrichtet.

Allgemeine Informationen zum Fach Mathematik

Leistungserhebungen im Fach Mathematik (5.-10. Klasse)

- Probeunterricht

- Jahrgangsstufenarbeiten

- Grundwissentests

- Abschlussprüfungen

- VERA-8 (Vergleichsarbeiten in der Jahrgangsstufe 8)

- Informationen zu den einzelnen Prüfungen auf der offiziellen Seite des Bayerischen Realschulnetzes

Online-Übungen

Übungshefte

Fachschaft MUSIK

Fachbetreuung: Frau von Bornstädt

Selbstverständins des Faches Musik und sein Beitrag zur Bildung

Musik ist ein prägender Bestandteil aller Kulturkreise, eine Grundform menschlicher Äußerung, ein künstlerisches wie soziales Ausdrucksmittel auf verschiedenen Ebenen. Sie bereitet Freude, sie verbindet, sie kann uns in der Tiefe berühren.

Im Musikunterricht der Realschule werden den Schülerinnen und Schülern musikalische Inhalte in der Form theoretischer Grundlagen und deren Anwendung in der Praxis erfahrbar gemacht.

Dabei nimmt vor allem das eigene Gestalten eine wichtige Stellung ein, da es den Heranwachsenden die besondere Möglichkeit bietet, unterschiedliche ästhetische Perspektiven einzunehmen. Die Auseinandersetzung mit regionaltypischer Musik und Musik aus anderen Kulturkreisen, sowie anderen Musikepochen, unterstützt die jungen Menschen beim Aufbau von Toleranz und Achtung.

Sie erleben auch, dass Musik machen und Musik wahrnehmen ihr Leben bereichern kann, indem es einen Beitrag zum persönlichen Ausgleich und zu emotionaler Balance leistet. Gleichzeitig werden im Singen, Musizieren, Hören, Bewegen und Darstellen motorische und sprachliche Entwicklung, Konzentrationsfähigkeit, Disziplin und Ausdauer, soziales Lernen und Kreativität gestärkt.

In der Präsentation musikalischer Ergebnisse erfahren die Schülerinnen Anerkennung für konzentrierte Vorbereitungsarbeit und musikalische Disziplin. Das Erleben von Erfolg und Stolz auf die eigene Leistung, tragen entscheidend zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung bei.

Die Begegnung mit und durch Musik findet stets auf unterschiedlichen Ebenen statt:

Musikalisches Handeln, emotional geprägtes Erleben und bewusstes Durchdringen von Musik. Diese ergänzen sich und bilden gemeinsam die Grundlage für ästhetische Erfahrungen und die Entwicklung musikbezogener Werthaltungen. Sie bieten den Schülerinnen vielfältige Möglichkeiten, musikalische Fähigkeiten aufzubauen und anzuwenden und unterstützen somit die Identitätsfindung in einer globalisierten Gesellschaft.

Quelle: LehrplanPLUS

Fachschaft PHYSIK

Fachbetreuung: Frau Flierl

"Neugier steht immer an erster Stelle eines Problems, das gelöst werden will" (Galileo Galilei)

Was ist Physik ?

Physik (griechisch: physis = Naturordnung, Geschaffenes, Ursprung) ist die grundlegende, zentrale Naturwissenschaft, die versucht, Regeln und Gesetzmäßigkeiten der unbelebten Natur zu finden. Wichtigstes Hilfsmittel ist hierbei das Experiment, meist mit Hilfe von Modellen (vereinfachte Darstellungen der Natur).

Ziele des Physikunterrichts an der Realschule

Das Fach Physik leistet einen wesentlichen Beitrag zur naturwissenschaftlichen Bildung und trägt dazu bei, die Natur

und die Umwelt besser zu verstehen. Die daraus resultierenden Erkenntnisse tragen zum Weltbild und zur Weltsicht der

Schüler bei. Das Fach Physik vermittelt – zusammen mit Mathematik und den Naturwissenschaften – die Grundlagen zur Orientierung in der heutigen technisierten Welt.

Kompetenzbereiche und grundlegende physikalische Kenntnisse

In den verschiedenen Wahlpflichtfächergruppen unterscheidet sich der Unterricht teilweise durch die Lerninhalte und nahezu durchgängig in der Tiefe der behandelten Inhalte sowie in der Höhe der Anforderungen.

Der Unterricht behandelt Themenbereiche aus den Gebieten Optik, Mechanik, Astronomie, Wärmelehre, Elektrizitätslehre sowie Atom- und Kernphysik.

Der Begriff der Energie zieht sich als roter Faden durch den Physikunterricht und wird mit einem abschließenden Kapitel über Energietechnik abgerundet.

An der Realschule erfolgt ab der Jahrgangsstufe 7 eine Differenzierung des Physikunterrichts. In den Wahlpflichtfächergruppen I bzw. II/III unterscheidet sich der Unterricht teilweise durch die Lerninhalte und nahezu durchgängig in der Tiefe der behandelten Inhalte sowie in der Höhe des Anspruchsniveaus. In der Wahlpflichtfächergruppe I gehört Physik zu den Profilfächern und wird mit einem höheren Stundenkontingent vertieft unterrichtet.

Allgemeine Informationen zum Fach Physik

Leistungserhebungen im Fach Physik

- Abschlussprüfungen

- Informationen zu den einzelnen Prüfungen auf der offiziellen Seite des Bayerischen Realschulnetzes

Internetseiten

Übungshefte

Fachschaft POLITIK UND GESELLSCHAFT (PuG)

Fachbetreuung: Herr Kraus

Ziele des PUG-Unterrichts an der Realschule

Das Ziel Politischer Bildung im schulischen wie im außerschulischen Bereich ist die Demokratiefähigkeit junger Menschen, also die Kenntnis und Akzeptanz von Demokratie, der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und von Grundrechten. Politik und Gesellschaft dient als einziges Fach im Fächerkanon der Realschule vorrangig diesem Ziel. Politik und Gesellschaft ist somit das Leitfach der politischen Bildung und bietet Schülerinnen und Schülern ein breites Angebot, die für die Demokratiefähigkeit benötigten Kompetenzen systematisch zu erwerben und als mündiger Bürger bzw. mündige Bürgerin verantwortungsbewusst in Staat und Gesellschaft mitzuwirken. Die Jugendlichen werden befähigt, demokratische Politik im nationalen, europäischen und internationalen Kontext als einen Prozess der Problemlösung und als Beitrag für die Weiterentwicklung der Gesellschaft und zum Erhalt des Friedens zu verstehen.

Im Unterricht im Fach Politik und Gesellschaft an der Realschule setzen sich Schülerinnen und Schüler mit den Grundwerten des Zusammenlebens von Individuen, Gruppen und Staaten auseinander. Sie erkennen den hohen Wert der im Grundgesetz und in der Bayerischen Verfassung verankerten Grundrechte, v. a. der Achtung der Menschenwürde, der Freiheitsrechte und der rechtlichen Gleichheit, setzen sich mit Angriffen auf diese demokratischen Grundwerte auseinander und verinnerlichen die Notwendigkeit, sich für diese Werte stark zu machen und sie immer wieder zu verteidigen.

Eine besondere Bedeutung hat im Unterricht im Fach Politik und Gesellschaft an der Realschule auch das Soziale Lernen. Die Schülerinnen und Schüler erkennen die Notwendigkeit, in Staat und Gesellschaft mitzuwirken, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen und v. a. bei der Lösung von Problemen zu kooperieren. Sie erwerben Fähigkeiten zu konstruktiver Konfliktlösung und üben sich in Toleranz, Respekt und Empathie, wenn es gilt, Meinungen und Überzeugungen anderer zu akzeptieren. Der Unterricht im Fach Politik und Gesellschaft trägt zur Persönlichkeitsbildung bei und fördert das Sozialverhalten der Jugendlichen. Sie verinnerlichen so das dem demokratischen Zusammenleben innewohnende Prinzip der Solidarität.

(Quelle: Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung)

Allgemeine Informationen zum Fach PuG

In der vierstufigen Realschule war damals das Fach Sozialkunde noch einstündig. Mit Einführung der sechsstufigen Realschule legte man in der 10. Klasse die Fächer Sozialkunde und Wirtschaft und Recht zusammen, was fortan bedeutete, dass Sozialkunde zweistündig unterrichtet wurde.

Hauptthemen waren dann zum einen Politik und zum anderen Wirtschaft.

Mit Beginn des Schuljahres 2022/23 heißt dieses Fach jetzt Politik und Gesellschaft (PuG)

Mehr als in der Zeit davor wird ein Augenmerk auf gesellschaftliche Strukturen und den Erwerb von wichtigen Kompetenzen gelegt. So ist PuG ein an der Lebenswirklichkeit unserer Schülerinnen orientiertes Fach, welches stets mit Blick auf die aktuelle politische Lage unterrichtet wird.

Online Angebote

https://www.bundesrat.de/DE/homepage/homepage-node.html

Bundesrat

Bundestag

Bundeszentrale für politische Bildung

Fachschaft SPORT

Fachbetreuung: Frau Spitzner

Ziele des Sportunterrichts an der Realschule

In allen Jahrgangsstufen findet der Unterricht als Basissportunterricht statt. Die Jahrgangsstufen 5 und 6 haben zusätzlich eine weitere Sportstunde pro Woche. Die Mädchenrealschule legt auch besonderen Wert auf eine gute Schwimmausbildung, deshalb erhalten die 5. und 6. Jahrgangsstufen jedes Jahr zusätzlich Schwimmunterricht.

Selbstverständnis des Faches Sport und sein Beitrag zur Bildung

Der Sportunterricht an der Realschule hat die Aufgabe, Freude und Interesse an der Vielfalt sportlicher Bewegungsformen sowie das Bedürfnis nach regelmäßiger sportlicher Aktivität zu wecken, zu fördern und zu erhalten. Aufbauend auf den in der Grundschule erworbenen Kompetenzen werden die Schülerinnen (…) in den verschiedenen Lernbereichen dazu motiviert und befähigt, sich in ihrer Schulzeit und darüber hinaus sinnvoll und selbständig sportlich zu betätigen. Im einzigen Bewegungsfach des schulischen Fächerkanons wird den Schülerinnen (…) ermöglicht, sich handelnd und reflektierend mit ihrem Körper auseinanderzusetzen und anhand vielfältiger Bewegungs-erfahrungen die eigene körperliche Bewegungs- und Leistungsfähigkeit zu erleben, zu entwickeln, ein- und wertzuschätzen. Sie gewöhnen sich auf diesem Weg an eine ganzheitlich-gesundheitsorientierte Lebensweise mit sinnvoller und regelmäßiger sportlicher Betätigung und fördern so auch ihre kognitive Entwicklung. Zudem reflektieren sie die Vielfalt der Erscheinungsformen des Sports und erwerben die Kompetenz, Trends und Sportkonzepte zu beurteilen. Neben der Hinführung der Schülerinnen (…) zu sportlicher Handlungsfähigkeit und der Ausbildung ihrer motorischen, koordinativen und konditionellen Leistungsfähigkeit zielt der Sportunterricht insbesondere in den Lernbereichen Gesundheit und Fitness, Fairness/Kooperation/Selbstkompetenz sowie Freizeit und Umwelt auf die Erziehung durch Sport ab. Sport, Spiel und Bewegung in einer (Klassen-) Gemeinschaft unterstützen durch vielfältige interaktive Handlungsanlässe, individuelle Ausdrucksmöglichkeiten und gemeinsame Erlebnisse den Erwerb grundlegender personaler und sozialer Kompetenzen. Dazu gehören unter anderem Kooperationsfähigkeit, Fairness, Teamgeist, Rücksichtnahme, der Umgang mit Sieg und Niederlage, Durchhaltevermögen sowie Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft.

Der Sportunterricht trägt damit wesentlich zu einer ganzheitlichen Persönlichkeits- und Werteerziehung bei und fördert dadurch auch den konstruktiven Umgang mit Heterogenität in der Klassengemeinschaft. In einer sich wandelnden, zunehmend technologisierten Gesellschaft schafft der Sportunterricht Bewegungszeiten und -räume und damit Möglichkeiten für reale soziale Beziehungen und wirkt so Passivität und fehlender Anstrengungsbereitschaft entgegen. Sport und Bewegung spielen in der Realschule über den Sportunterricht hinaus eine wichtige Rolle. Der außerunterrichtliche Schulsport bereichert mit vielfältigen Angeboten („Bewegte Schule“, Bundesjugendspiele, schulsportliche Wettbewerbe, Sport- und Schulfeste, Schülerfahrten mit sportlichen Elementen, Projekttage u. a.) die schulische Sport- und Gesundheitserziehung und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung des Schullebens, des Ganztagesschulbetriebs und zur Stärkung des Schulprofils. Darüber hinaus ergeben sich Brücken zum außerschulischen Sport und zur Zusammenarbeit mit den Vereinen, um dadurch die frühe Einbindung in ein sportorientiertes Umfeld zu fördern, z. B. durch das Kooperationsmodell „Sport nach 1 in Schule und Verein“.

Quelle: www.lehrplanplus.bayern.de

Fachschaft KATHOLISCHE RELIGIONSLEHRE

Fachbetreuung: Frau Birgit Weigert

RICHTIG VERSTANDEN…

Selbstverständnis des Faches Katholische Religionslehre und sein Betrag zur Bildung

MEHR ALS RELI, MEHR ALS SCHULE…

Schulpastoral an der Mädchenrealschule

EINEN SCHRITT WEITER…

Jeder braucht einmal ein offenes Ohr, eine helfende Hand oder einfach weiterführende Informationen.

Zusätzliche Informationen:

Fachschaft DEUTSCH

Fachbetreuung: Frau Hermer

Das Fach Deutsch in der Realschule

Das Unterrichtsfach Deutsch ist ein wesentliches und zentrales Fach, das in erster Linie die sprachliche Bildung zum Ziel hat.

Kompetenz- bzw. Lernbereiche

Gemäß dem LehrplanPLUS für Realschule in Bayern (Fachprofil und Fachlehrplan Deutsch) werden in dem komplexen Unterrichtsfach Deutsch wesentliche Sprachkompetenzen vermittelt, die sich in vier Kompetenz- bzw. Lernbereiche gliedern und eng miteinander verbunden sind: „Sprechen und Zuhören“, „Lesen – mit Texten und weiteren Medien umgehen“, „Schreiben“ sowie „Sprachgebrauch und Sprache untersuchen und reflektieren“.

Sprechen und Zuhören

| Lesen – mit Texten und weiteren Medien umgehen

|

Sprachgebrauch und Sprache untersuchen und reflektieren

| Schreiben

|

Mit dem Erwerb der Sprachkompetenzen werden grundlegende Methoden und Arbeitstechniken erworben.

Vielfältige Bildungs- und Erziehungsziele

Da sich die Erschließung der Welt und des Lebens, Wahrnehmungen, Erfahrungen, Gedanken, Gefühle, Informationen oder Meinungsäußerungen über die Sprache und den aktiven Sprachgebrauch definieren, trägt das Fach Deutsch maßgeblich zu vielfältigen Bildungs- und Erziehungszielen – auch übergreifender Art – bei: Primär fördert der Deutschunterricht wichtige Sprachkompetenzen. Darüber hinaus ermöglicht bzw. erschließt die sprachliche Bildung auch die Persönlichkeitsbildung und die Vermittlung von Werten. Zudem besitzt die Förderung der sprachlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten hohen Stellenwert für die kulturelle, gesellschaftliche und politische Bildung und Teilhabe.

Sprachliche Bildung

- Ausbau und Vertiefung sprachlicher Kompetenzen

- Fähigkeit des mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauchs

- Im Laufe der Realschulzeit zunehmend differenzierte Artikulation von Inhalten

- Sach-, adressaten- und situationsgerechte sprachliche Darstellung von Inhalten

- Produktion von erzählenden, informierenden, argumentativen, appellativen und meinungsbildenden Textsorten

- Lesefreude und Leseinteresse

- Textverständnis

- Gewinnbringender Umgang mit Medien

- Kreativität (kreativ-produktive Textsorten, kreative Anwendung sprachlicher und außersprachlicher Mittel)

Weitere schulische und berufliche Bildung

- Sprachverstehen (Textverständnis) als Grundlage für alle anderen schulischen Fächer

- Wissensvermittlung

- Bewältigung von Gesprächssituationen und Produktion von Texten im Rahmen der Berufsorientierung

- Sprachliche Voraussetzungen für den Besuch weiterführender Schulen

Persönlichkeitsbildung (Persönlichkeitsentwicklung)

- Entwicklung der eigenen Identität

- Förderung des Selbstbewusstseins und der Selbstbestimmung

- Kommunikationsfähigkeit

- Urteilsfähigkeit

- Förderung der Alltagskompetenz

Vermittlung von Werten (Werteerziehung)

- Ehrlichkeit (wahrheitsgetreue bzw. sachgerechte Darstellung von Inhalten)

- Höflichkeit

- Respekt und Wertschätzung

- Toleranz

- Demokratische Gesprächskultur und überzeugende Meinungsäußerung

- Lösungsorientierte Konfliktbewältigung und friedliche (gewaltfreie) Konfliktlösung

- Verantwortungsbewusstsein

- Hilfsbereitschaft und soziales Engagement

Kulturelle, gesellschaftliche und politische Bildung

- Teilhabe am kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Leben

- Aktive Mitgestaltung des kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Lebens

Übungsmaterial

- Arbeitsheft Deutsch (Cornelsen-Verlag)

- Übungsbücher (Stark-Verlag)

- Übungshefte (BDS-Verlag)